百年謊言:大清的滅亡,真的是武器落后的結果嗎����?

摘要

甲午之敗,并不是武器落后�,本質上是清廷無信,淮軍無義����,是國家制度之敗�。而庚子之戰(zhàn)���,也和武器無關,則是由于清廷的自私�,民眾的愚昧,是人的失敗���。

很久以前�����,我曾經在中央電視臺上看到一個節(jié)目���,老舍的兒子作家舒乙回憶他的祖父,一個清朝神機營的滿族軍人��,在庚子之亂中�,守衛(wèi)北京的悲壯故事。

舒乙說那些清朝的軍人�����,大部分都是用的大刀長矛和弓箭,他的祖父武器稍好�����,使用的是抬槍�,一種落后的黑火藥武器,有兩個人操作��,射擊速度極慢���,由于每次射擊的時候��,都要把火藥從槍口倒入����,總難免會灑出一些來����,結果戰(zhàn)斗的久了,周圍到處都是散落的黑火藥��,最后不幸被一顆流彈引燃���,導致他的祖父被黑火藥燒傷�。

面對洋槍洋炮的八國聯(lián)軍,清軍將士���,并不是作戰(zhàn)不勇敢����,實在是器不如人�����,最終空有一腔熱血����,卻始終難以報國�。當時我看完后不勝唏噓,深感落后就要挨打��,這個道理實在是太重要了�。

實際上不僅僅是我,大多數(shù)的中國人���,對整個滿清晚期軍事上一敗再敗的認識�,都是歸結于武器落后���,但是最近我才發(fā)現(xiàn)���,這純粹是胡扯�。

事情的起因是這樣的�,我最近發(fā)現(xiàn)在美國著名的春田兵工廠的博物館里,有一挺諾頓菲爾特速射機關槍�,上面寫著:“英吉利,諾頓菲爾特�����,敬贈李中堂”���。旁邊的說明寫著�,此槍在1900年���,八國聯(lián)軍侵略天津時繳獲���,此戰(zhàn)役中共繳獲清軍上百把這種機槍。

當時我看到這里����,腦袋嗡的一下就響了起來��?���!笆裁垂?��!清軍居然還有機槍����!而且在一次戰(zhàn)斗中居然被人繳獲了上百把�!不是說好了他們只有大刀長矛的嗎�����?��!”

在這個刺激下�,我查閱了大量的資料,特別是西方的資料����。結果我發(fā)現(xiàn),關于晚晴清軍真相��,我們所知道的一切,都不是事實���。

我記得有一段時間����,興起了一陣學習曾國藩的熱潮��,其中關于曾國藩的帶兵打仗��,有一個很奇怪的事兒����,就是所謂的結硬陣,打呆仗���,所有的書��,都把這事兒升到了一個道德高度����,意思是做事要踏踏實實����,不要想投機取巧���。

曾國藩的這種戰(zhàn)術,說白了�,就是每到一個地方士兵就立刻挖戰(zhàn)壕,然后全部進入戰(zhàn)壕中�,不論是攻城還是野戰(zhàn),他都是這一招����。而且每每以兩三萬人的兵力,包圍和全殲對方幾十萬人�。

這事兒看得我一頭霧水,當時我就在想�,拿著大刀長矛的清軍,自己跳到戰(zhàn)壕里頭���,如果太平軍沖了過來,居高臨下��,從戰(zhàn)壕上頭用長矛刺他們��,石頭砸他們�,這不是送死嗎?怎么可能逢戰(zhàn)必勝呢?

呵呵��,原來我們上當了�。曾國藩的軍隊中,沒有冷兵器��,全部都裝備著當時世界上最先進的步槍和火炮���。我再強調一遍����,你沒有看錯���,沒有冷兵器�,全部是當時世界上最先進的步槍和火炮��。

事實上�,曾國藩起兵后不久,就發(fā)現(xiàn)他們處于兵力上的弱勢���,而且未經嚴格訓練的�,臨時募集來的鄉(xiāng)勇�,在殘酷的肉搏戰(zhàn)中�,根本不是身經百戰(zhàn)的太平軍的對手��。

就在這時���,受李鴻章雇傭的華爾的洋槍隊�����,在戰(zhàn)場上的杰出表現(xiàn)啟發(fā)����,曾國藩做出了一個決定�����,募集了大筆的資金�,購買了當時世界上最先進發(fā)射米尼彈的前裝線膛步槍,12磅野戰(zhàn)滑膛炮��,在主力部隊中����,徹底淘汰了冷兵器�。

這些武器是一個什么水平呢?就是美國內戰(zhàn)中,北軍的標準裝備���。前裝線膛步槍�����,是當時世界上最先進的武器�����,由于它的槍膛內有來復線���,所以射擊的準確性大幅度提高。

而米尼彈����,是當時一個劃時代的發(fā)明,和當時的球型子彈不同��,這是一種圓錐形的子彈����,后面有一個凹腔,里面有一個木塞�����,射擊時,在火藥的作用下��,木塞向前推動���,使凹腔完全契合膛線��,讓射出后的子彈高速旋轉���,距離更遠,在500米的距離上依然有準確的殺傷力�����!

而在此前使用火繩槍和燧發(fā)槍的球形子彈�����,子彈最多在50米內會保持直線運動����,超過了50米,就不知道會飛到哪兒去了��,全無殺傷力�����,所以曾國藩的湘軍���,面對手持舊式火槍的太平軍�,在武器上形成了代差��。

而一只完全是由現(xiàn)代步槍和火炮組成的軍隊����,該怎么打仗?當然是挖戰(zhàn)壕了���!所以曾國藩是戰(zhàn)壕戰(zhàn)的發(fā)明者���,西方人直到第一次世界大戰(zhàn)才明白這個道理。所以曾國藩哪里是打呆仗�����?他是超級聰明的�,西方人要50年以后����,在第一次世界大戰(zhàn)中�����,才明白了這個道理���。

由于在平定太平天國的戰(zhàn)斗中�,享受了武器優(yōu)勢帶來的好處�����,曾國藩�����,李鴻章����,左宗棠等人,極度迷信武器的優(yōu)勢����,而且成了清軍內部的共識����。當時世界上只要有先進武器一發(fā)展出來�����,清軍就積極購買�。

比如美國人發(fā)明的斯潘賽彈倉步槍��,在美國的南北戰(zhàn)爭中��,北軍嫌該槍貴�,并沒有大量裝備,但是左宗棠一看到該槍�����,立刻拍板����,大量購買。又比如加特林機關槍����,清軍比美軍更早開始大量使用����。

在左宗棠平定回亂���,收復新疆的過程中����,清軍的主力部隊���,裝備的是被稱作七連珠的斯潘塞彈倉步槍��,被稱為排槍的加特林機槍�����,后膛野戰(zhàn)炮�����。

大家知道��,回民的騎兵是相當厲害的��,紅軍的西路軍就是被回民的騎兵打垮的���。但是左宗棠的軍隊��,裝備遠遠好于西征的紅軍�����,他們不像西征的紅軍那樣缺乏彈藥,面對回民騎兵的沖鋒����,他們使用的加特林機關槍和斯潘賽彈倉步槍的彈幕回擊,所以一路摧枯拉朽�,輕松的就平定了西北叛亂。

不僅僅如此�����,在收復新疆的戰(zhàn)役中���,英國軍官羅杰注意到�����,新疆阿古特的叛亂軍隊���,雖然得到了英國上萬只的單發(fā)步槍支援�,但是在和左宗棠的軍隊作戰(zhàn)時�,完全被對方的后膛野戰(zhàn)火炮,加特林機槍和彈倉步槍壓制的無法抬頭���,一觸即潰����。以至于他認為��,即使當時的英國軍隊的裝備也不如左宗棠的西征軍�����。

不僅僅在內戰(zhàn)中如此�����,即使在外戰(zhàn)中����,清軍也擁有了火力優(yōu)勢�����,根據(jù)法軍在中法戰(zhàn)爭中的報告����,鎮(zhèn)南關戰(zhàn)役里���,裝備擊針后裝單發(fā)夏斯波步槍的法軍�,在戰(zhàn)斗中遭遇了馮子材指揮的王牌部隊���,該部隊全部是用連發(fā)步槍和加特林機關槍組成的��,對法軍擁有絕對的火力優(yōu)勢,導致法軍大敗�����。

看到這里���,你會不會驚訝得合不上嘴�?是的����,這和我們通常被告知的歷史完全不同�����。由于受到使用先進武器獲得了一連串勝利的刺激�,清軍不僅僅大量購買外國的先進武器���,也開始了仿制的過程��,這就是所謂的洋務運動�����。

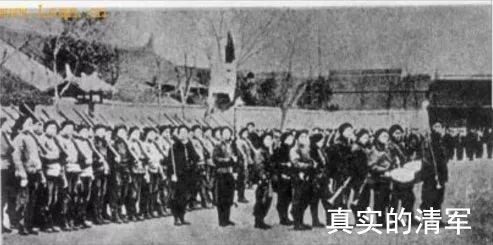

實際上到了1895年甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)前�����,清軍已經完成了陸軍的現(xiàn)代化改裝����,全部都開始裝備最先進的現(xiàn)代化武器��,其水平不亞于歐洲列強�����,海軍擁有了當時亞洲最先進的兩艘7000噸級的戰(zhàn)艦,定遠號和鎮(zhèn)遠號�����,號稱亞洲第一�����。你要知道�����,中國直到去年才再次造出了比這更大的戰(zhàn)艦��,萬噸級的驅逐艦����。

在清軍依靠先進武器���,結束了內戰(zhàn)以后���,清帝國進入了休養(yǎng)生息����,經濟獲得了極大的發(fā)展�����,以至于到1895年甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)前�����,清帝國一度出現(xiàn)了中興的可能����。

那么清軍的武器這么先進,為什么我們大多數(shù)人�,甚至包括同時代的很多人,都認為清軍的武器落后呢��?

造成這種印象的人�,恰恰是那些擁有大量先進武器的洋務派大臣們。曾國藩����,李鴻章,左宗棠等人�����,在給朝廷的奏折里,都是夸大對方武器的優(yōu)勢���,不提自己武器的能力����,因為這樣才能從朝廷要到錢����。

因為靠武器的優(yōu)勢打贏了仗,并不能凸顯自己的能力�����,所以他們在每一次的勝利奏折中��,都把自己描繪成以弱勝強����,以劣勝優(yōu)��。甚至故意瞞報實際的戰(zhàn)場情形����。

曾國藩從來不提他到底是怎么打呆戰(zhàn)的�,為什么要挖戰(zhàn)壕���。左宗棠和馮子材的奏折中�����,絕口不提他們大量使用了加特林機關槍和彈倉步槍的情況��,反而聲稱對方的火力極猛�,武器極先進�,而他們則似乎只是靠著大刀長矛之類的東西,就把對方打贏了�,以凸顯自己的英勇和才智,萬一敗了����,那也是器不如人。

所以在這一時期���,中國的資料檔案和西方的資料檔案���,存在著極大的差異����。湘軍淮軍的實際裝備情況����,和大多數(shù)中國人的認知是有很大的差別的。

實際上���,舒乙先生講的那個故事�����,是根本不可能存在的�,庚子之亂時�,榮祿手下守衛(wèi)京城的武衛(wèi)軍,守衛(wèi)天津的聶士成的武毅軍���,是全部的德械裝備��,德式訓練����。他們裝備的是毛瑟1871和1884單發(fā)和彈倉步槍,每一軍都擁有上百門現(xiàn)代火炮�����,兩挺馬克西姆機槍�����,上百挺被稱為排槍的諾頓菲爾特速射機槍��,即使是同時駐守在京城�,裝備最差的甘軍董福祥部��,裝備的也是馬蒂尼亨利步槍����,是當時英軍的制式裝備。

所以����,舒乙先生的故事,顯然是他作為小說家杜撰的��。清軍在甲午戰(zhàn)爭以前�����,就不再用什么抬槍之類的東西了,沒人會拿自己的命去開玩笑���。

那么你也許會問了�,既然這個時候的湘軍和淮軍已經都達到了當時世界的先進水平��,為什么會在甲午戰(zhàn)爭中敗得一踏涂地���?在八國聯(lián)軍侵華的時候�����,又如此的不堪一擊呢�?

武器從來不是決定性的因素����,人和制度才是一切的關鍵。

1860年�,北京到天津之間的平原上,效忠清廷的蒙古王爺僧格林心��,看著前面排成整齊方陣的8000英法聯(lián)軍�����,他決定今天要給他們點好看。雖然在不久之前的幾次接觸戰(zhàn)斗中���,他吃了一點小虧���。但是����,他相信在今天的戰(zhàn)斗中,能徹底擊潰英法聯(lián)軍�����。

因為之前他的部隊還沒有集結完畢����,他的核心部隊,一萬多蒙古騎兵����,外加一萬多支援的八旗和綠營騎兵今天都已經集結完畢了,還有兩萬步兵在背后支援��。

他今天要重演五年前的輝煌,那一年��,他從蒙古緊急帥兵來京勤王�����,面對幾萬北伐的太平軍��,那個比今天規(guī)模大得多的對手�,他用成吉思汗先祖留下來的傳統(tǒng)戰(zhàn)法,一舉將他們擊潰����。徹底斷絕了太平軍北伐的念想。

他把他的騎兵分成了五列��,前面兩列是手持長矛的破陣騎兵��,后面三列是裝備弓箭的弓騎兵��。他的戰(zhàn)法說起來很簡單�,手持長矛的破陣騎兵排成緊密的隊形,和后面的裝備弓箭的騎射兵間隔30米���,然后一起沖鋒�。

當前方的騎兵距離敵陣百步之遙的時候,后方間隔30米的弓騎兵以45度角���,一起發(fā)箭����,密集的箭雨越過前方騎兵的頭頂���,射向敵陣���,干擾敵陣用火槍射擊前方的持矛騎兵���,就在對方躲避箭雨之際����,持矛騎兵已經沖到面前����,直接沖破方陣,后面的弓騎兵�,抽出馬刀,砍殺潰散的敵兵�,他就是用這個辦法連破了北伐的太平軍十幾個大陣���,殺得他們片甲不留。

按照他的估計���,英法聯(lián)軍的火炮����,會在500到200米的距離上�����,殺傷他一千多名騎兵��,然后沖到一百米左右的時候����,敵人的排槍射擊,可能會打倒他一兩千名騎兵��,但是他們只有一次射擊機會�����,剩下他的一萬多騎兵就可以沖入大陣��,殺他們個片甲不留了。

于是他揮動了黃旗����,兩萬多騎兵同時發(fā)動了沖鋒,但是���,出乎他意料的事情發(fā)生了�,敵人的火槍兵����,不是在一百米左右才開始射擊,是在四五百米外就開始了齊射�����,他不知道英法聯(lián)軍使用的并不是老式的滑膛槍�,而是先進的線膛槍和米尼彈��。而且由于使用了火帽技術�,裝填速度加快,每次齊射的間隔只有七八秒鐘���。這意味著他的騎兵沖到對方陣前���,要遭遇對方十幾輪齊射����,而不是想象中的一兩輪齊射���。

那一天���,所有的持矛騎兵都還沒有沖到對方陣前,全部被射落下馬��,而剩下的弓騎兵��,面對著對方的刺刀陣���,不知道該如何是好����,紛紛被對方刺落和射落馬下�。

當日清軍大敗,折損了將近兩萬人���,而英法聯(lián)軍只損失了幾十個人�����。僧格林沁萬萬沒有想到的是���,他將是清軍歷史上��,最后一個發(fā)動全線沖鋒的將領��,從此以后���,清軍將徹底放棄沖鋒戰(zhàn)術,沒人再會拼命�����。

于是北京洞開��,圓明園被燒�,咸豐皇帝跑到熱河病死���,兩宮皇太后掌權�����。所有的大臣都把戰(zhàn)敗的責任��,全推給了僧格林沁����,他被擄去了一切封號,雖然保留了欽差大臣�,但從風光無限,到從此不再受朝廷待見���,一切都是因為他失去了他自己的軍隊�,蒙古騎兵���。后來不久��,他被強迫用他的殘存騎兵��,去進行一項不可能的任務��,最后戰(zhàn)死在沙場�����。

這一切被湘軍和淮軍的將領看在眼里�,他們知道,如果他們失去了軍隊�,他們的下場可能還比不上僧格林沁,畢竟僧格林沁��,和清朝王室之間����,還有血緣關系。

事實上客觀的說�,戰(zhàn)敗并不應該指責僧格林沁,英法聯(lián)軍一路逼向北京���,如果僧格林沁連試都不試一試���,那還不如直接投降算了,難道讓他那些全部都是使用冷兵器的騎兵�,放棄機動性優(yōu)勢,去守城嗎��?事實上����,僧格林沁是負責任的,這是他的唯一選擇��,至于勝敗��,當時雙方沒人可以預測��。

但是���,作為漢族大臣的曾國藩�����,左宗棠���,李鴻章,顯然比僧格林沁更有智慧���。曾國藩的兄弟曾國荃�����,曾經帶兵為了攻下太平軍防守的武漢��,發(fā)動了一場沖鋒����,造成了3000人的損失,氣得曾國藩垂頭頓足�����,嚴令從此以后禁止沖鋒�,只準挖戰(zhàn)壕,打呆仗�����,用炮火和子彈去殺傷敵人��。

于是��,一個奇怪的現(xiàn)象誕生了�。湘軍和淮軍不沖鋒,不肉搏���,他們全憑購買先進的武器���,利用優(yōu)勢的火力去殺傷敵人,力保部隊不損失���,因為這是他們在朝廷中�����,賴以立身的根本�����。

這樣他們和朝廷就形成了奇怪的關系���,兩者利益之間有相同點,但也有不同點����,作為清朝王室,八旗軍和綠營已經完全失去了戰(zhàn)斗力�����,蒙古軍也已經被英法聯(lián)軍消滅�,只有依靠漢族的湘軍和淮軍。但在政治上�����,清朝王室依然享有道德上的正統(tǒng)。

他們希望給這些漢族大臣高官厚爵��,讓這些漢族大臣����,利用他們的軍隊,來無條件的為清朝王室效忠�����,而對于這些漢族大臣來說����,一方面要為清廷盡力,一方面又不能失去軍隊��,如果失去了軍隊���,就不再會被朝廷重用�����,所以他們的軍隊只能是被有條件的使用��。

帝國從此不再是一個整體�����,而是成為了諸多的利益集團共同把持的對象�,王室和漢族大臣,是一種互相利用�,又互相博弈的關系。

所以�,湘軍淮軍的不沖鋒�����,不肉搏的火力戰(zhàn)模式���,是這場博弈的平衡點��,漢族大臣為清廷盡力����,只能做到這個地步�,不能多也不能少。

在1895年以前�,清廷面臨的對手,無論是太平天國�,捻軍��,回民叛亂��,新疆的分裂勢力�����,在武器裝備��,組織能力上�,和湘軍淮軍都有代差�,所以擁有先進武器的清軍,利用這種奇怪的火力戰(zhàn)�����,足以戰(zhàn)勝對手�����,所以直到1895年的甲午戰(zhàn)爭之前���,帝國靠這種微妙的平衡�����,軍事上一路所向披靡�,國力也逐漸恢復,甚至一度出現(xiàn)了復興的跡象�。

但是日本對朝鮮的侵略,打破了這個平衡���。日本在明治維新以后�����,國家實力急速發(fā)展,他的軍隊��,和李鴻章的淮軍���,是一個水平的����,不存在代差����。

所以在朝鮮戰(zhàn)場,清軍,更準確的說是淮軍����,還是用他的老辦法,火力戰(zhàn)去對付日本人就行不通了�。日本人在裝備水平方面比淮軍略低,但是也相差不大����,在平壤城下,日本人發(fā)現(xiàn)和清軍守將葉志超的部隊對轟對射不分高低���,而且彈藥不如對方充足以后�����,為了奪取勝利��,他們跳出了戰(zhàn)壕�����,發(fā)起了白刃沖鋒���。

這個時候葉志超突然懵了��,對于裝備相當?shù)膶κ?����,火力?zhàn)阻止不了對方�,這時��,他面臨一個兩難的選擇�����,要不要和對方展開白刃戰(zhàn)�����?如果展開白刃戰(zhàn)�,必然會造成部隊的重大損失���,打贏了�����,有利于清室�,但是兵死多了,不利于李鴻章李大人�����,而他這個官名義上是清朝的官�,實際上是來自于李鴻章李大人的推薦,并不是來自于清朝王室�。

葉志超是一個久經沙場的老將,從死人堆里爬出來的�����。所以他肯定不怕死��,但是他不能辜負有提拔之恩的李大人�����,他要為李大人著想����。

所以再三衡量之下,葉志超決定跑�,他要保全部隊,這是李大人的本錢����,于是他帶著部隊��,連跑了三天三夜跑回了鴨綠江��,雖然損失了幾千人�����,但大部分人他都帶了回來���。

隨后的一系列戰(zhàn)役,都是平壤戰(zhàn)役的翻版����。每一個淮軍將領,打火力戰(zhàn)都可以����,但是面對日軍的白刃沖鋒時,都面臨著一個選擇�,要不要拼命�?愿不愿意付出大量傷亡?而他們最終�,都會做出和葉志超相同的選擇��。

這讓淮軍中的德國教官��,感到很奇怪�,因為雙方互相炮擊�,對射的時候,淮軍的將領都表現(xiàn)的英勇無比�,面對紛飛的炮彈和槍林彈雨,表現(xiàn)得毫無畏懼�。但是只要日軍一發(fā)動白刃沖鋒,淮軍的將領就像變了一個人����,立刻讓部隊撤退,甚至丟盔卸甲�����,只要人員保齊就好���。

淮軍是受過德國訓練�,有白刃戰(zhàn)能力的�����,但往往是士兵想戰(zhàn),軍官讓撤����,這讓德國教官百思不得其解,因為他們不理解����,淮軍和清廷,這兩個利益集團之間�,是有一個無形的契約的,對于淮軍來說�����,打仗可以�,但拼命不行,部隊損耗大了也不行����,沒命無法做官,損耗大了部隊被裁�,結果也不能做官。

所以你會發(fā)現(xiàn)一個很奇怪的事實����,在甲午戰(zhàn)爭中,日軍攻城略地�����,繳獲無數(shù)�,但是清軍陸軍卻鮮有傷亡,你可以看看所有的歷史����,除了提到平壤戰(zhàn)役以外,幾乎沒有提到任何像樣的陸上戰(zhàn)役����。

隨后的一個怪現(xiàn)象就是,雖然海軍敗了���,但陸軍還有很強的實力�,如果上下一心�����,是可以挽回敗局的��,但是李大人已經不想戰(zhàn)了,因為李大人這個時候已經明白��,這個對手和以前的敵人不同�,要打贏這場仗,必須要拼命�,自己的北洋水師已經賠進去了,剩下的淮軍陸軍必須保全�����,都拿來和日本人拼�,這不在李大人和淮軍集團的考慮范圍內,因為拼完了命��,他們并不能得到比現(xiàn)在更多的東西�����,甚至將失去一切����,僧格林沁就是前車之鑒。

想戰(zhàn)的光緒帝沒有能戰(zhàn)的兵�����,能戰(zhàn)的李大人和淮軍卻不想打了,他們要保存實力�����,這是他們自己安危的關鍵�。

所以最后只能認輸講和���,于是自然是李大人去和日本人談����,簽署了喪權辱國的馬關條約���,讓帝國重新恢復到利益的平衡����。

所以���,甲午戰(zhàn)爭撕掉了清帝國最后的遮羞布�,讓它的弱點暴露無遺���。表面上它是一個強大的國家政權�,實際上卻是由一個個各謀私利的集團組成,所以不管它的軍事裝備在當時是多么的先進����,一旦打到了它的痛點,它立刻就土崩瓦解�。

實際上這一點也值得今天的中國人深思,在中國日漸強盛的今天�����,會不會有像清帝國晚期那樣����,很多只謀私利的利益集團,把持著國家����,全靠利益的平衡和互相輸送,勉強維持����,看起來風光無限,其實脆弱不堪��?

一旦外來的威脅��,打破這個平衡,它就會像紙糊的大象一樣���,一點就穿���。

當然我們無從得知,但愿歷史不要重演���,中國能真正繁榮昌盛,成為世界的領導者��!